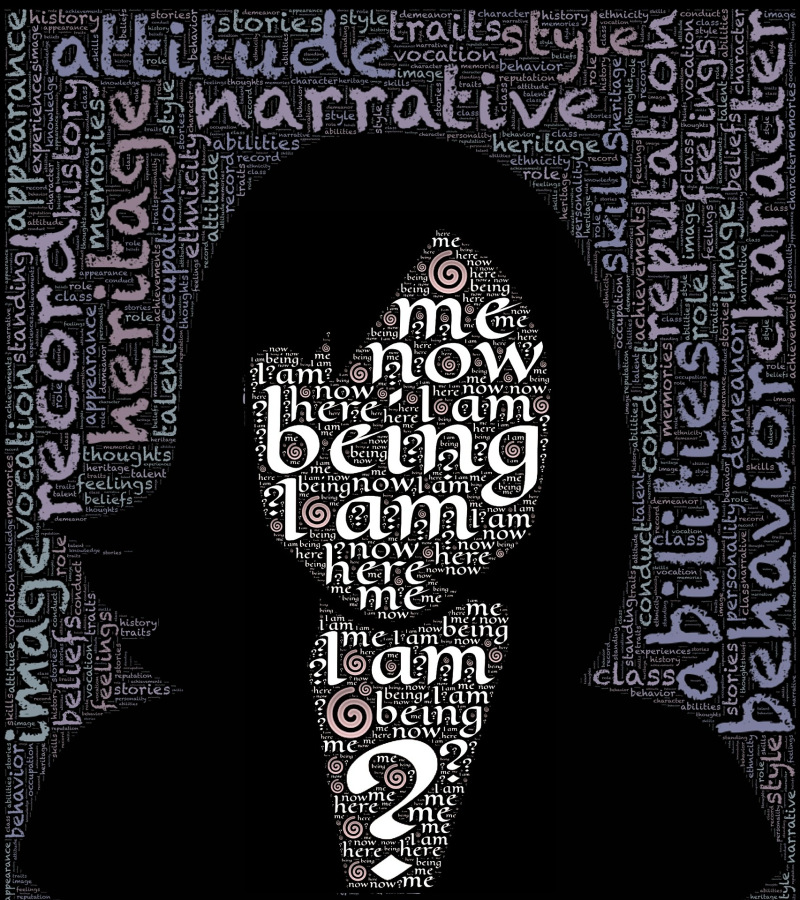

你是誰?『我』是誰?/陳宜倩

文/陳宜倩 婦女新知基金會董事長、世新大學性別研究所副教授

某年總統大選我排除萬難從美國攻讀博士期間返國投票,前晚信心滿滿眼看國家就要發生歷史性改變,早晨起床竟找不到身分證,我氣急敗壞,『我』本人本尊飛行二十小時,人生父母養的我,鄰里親戚都稱讚的我,竟無法在投票所證明我就是「我」,因沒有那張可作人別識別的身分證而無法投票。回家倒地捶心肝地問:為何我在這,比不上一張小卡片?(還好結果與預期一樣,不差這票,那我花錢飛回是為哪樁。)

生性迷糊卻活在一個到處都需要身分證的國家,不管是借漫畫、領取火車高鐵票、還是投票,我經常遺失它再補辦,久而久之,我清楚地理解,它與真實的我無關,我一直在這,學習、改變、繼續生活。丟掉的是那張證明我是我,一個連結「我」與這個人類社會安排、戶政資訊管理的一張官方文書。在著重個人自由意志與自主決定權利的憲政法治時代,必須面對的關鍵問題是:我願意揭露多少關於我的資訊,以促成國家政府為公共利益與人民福祉所必要達成的目的,而其中有多少資訊我願意揭露於一般公眾。

首先,「我」一方面要求清靜,政府不要來叨擾我,讓我可以自由獲得成長需要資訊以發展自我、過著豐富茂盛不斷茁壯的生活(隱私權); 接著,又希望政府可以做好維持公眾利益的管理平台,所以必須要揭露某些個人資訊,在政府不濫用的情形下來成就這個目的(個人資訊流通與管理); 最終,這些個人資訊有多少要表現在這張小卡片上(身分證人別表徵)。以上三個層次的「我」當中, 身分證其實是最低層次的我與國家機器及社會之間連結。

人人有父母,人必然是精卵結合所生,理論上不可能有「單親家庭」。台灣社會現在流行的單親家庭語彙指的是實際生活安排,其中依據國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法第22條第6款規定,父、母不詳或父母均不詳者,父母欄劃記單橫線如「-」。特別是母親未結婚也未經生父認領的子女,其可能必須面對社會上仍普遍存在的單親歧視眼光。然而,身分證上為何要有父母欄(干國家何事?與日常生活安排無關)。父母欄之於「個人」的意義為何,在以上所提的問題意識下就是有趣的議題了。

台灣社會與台灣作為一個國家對於所要管制的「人」的想像為何?身分證以前有祖籍欄可以說明當時戶政機關對於什麼是必要資訊的想像與現在不同(祖籍欄已刪除)。現在呢?父母之於個人的意義?父母生育子女,有著家庭親密關係起源之可能意義。父母也可能是精卵結合之前那個生物意義之精子與卵子之各別所有者,不一定涉及實際社會生活安排。在憲法之前,在現代化法治國家之前,「我」獨立而生。讓五倫留給人民(君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友),「我」(公民個人)留給國家吧。

如果以上無法說服大家廢除身分證上的父母欄,在日常生活安排中身分證到底有何用呢?日前我幫父母在網路上預購高鐵敬老票,前去領票時,即使預購時已勾選領票人為我本人,身分證上的父母欄明白寫著他們的名字,高鐵台北站服務人員説必須出示父母雙方的身分證,這時父母欄的登記無用武之地。在郵局掛號文件招領時,似乎只有配偶有法定的日常生活業務代理權,我仍需要父母的授權書或身分證。

所以到底為何在顯示個人標記用來辨識人別的官方文書為何要留父母欄位?「單親媽媽和她的小孩」粉絲頁管理者雅淳與婦女新知基金會共同發起身分證改革運動,原意希望可以免除單親的社會歧視可能,但是最終我覺得給了台灣社會人民共同來審視「我」(公民個人)與政府治理的關係機會,刺激我們重新思索政府治理的目的與範疇,檢視身分證資訊的必要性,期待給予公民更多消弭歧視、發展自我的空間。

(原文刊登於2015.9.21蘋果論壇,題名為〈改革身分證 發展自我空間〉)