【發言稿】參與「因應數位時代,啟動性平教育2.0」公聽會

12月23日受立法院教育及文化委員會范雲召委邀請出席「因應數位時代,啟動性平教育2.0」公聽會。

【本次討論題綱】

一、師資培育納入性平教育為必修課程,應完備的規劃與期程?在現場教師及相關資源尚不夠完備之前,是否有其他方式可立即協助校園性平教育(例如引進外部師資或資源等)?

二、在性平教育內容上,目前課綱、教科書及教學資源等有何問題,如何改進?如何推動及發展多元全齡的性平教育(特別是學齡前幼兒園階段的師資及內容)?

三、如何從情感教育等面向上,貼近臺灣男性成長經驗及需求,發展性平教育?

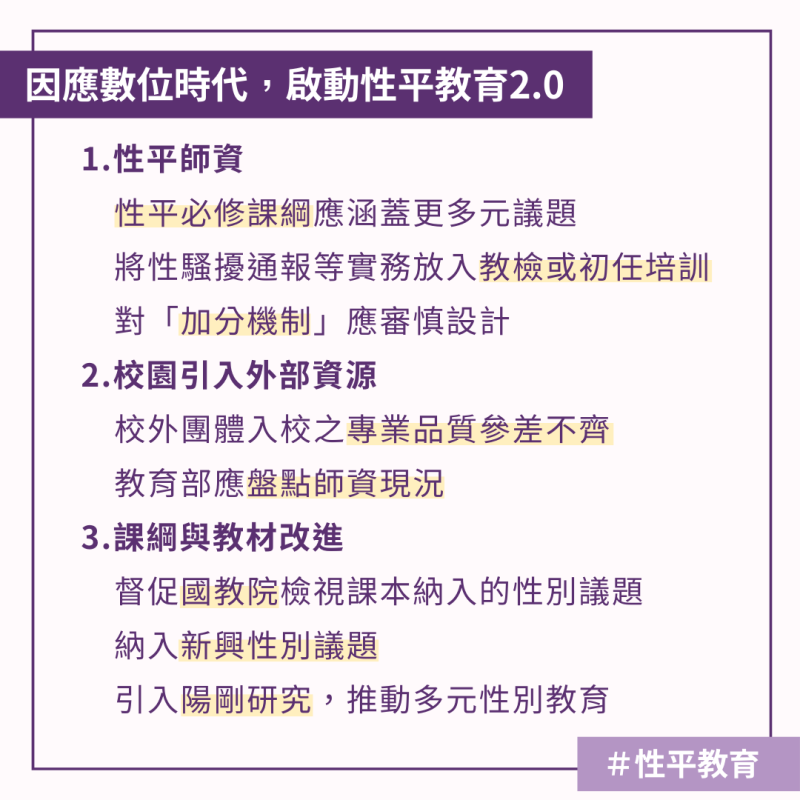

【本會就此次討論提綱提出下列建議】

關於提項第一項師資培育部分,就我們所知目前教育部師藝司已在研擬18小時的性平必修課程,希望師資生在畢業前上完指定的課程,有修過相關課程的人未來在教甄時可以加分。

我們肯定教育部想鼓勵學生學習性平教育,但對於相關執行方式我們也提出一些擔憂,包含這些必修課程的範疇、以及加分機制的設計。

首先是課程範疇,我們擔心必修課程內容如果過度限縮在課程設計、性侵性騷防治等面向,不利學生接觸到更多元的性別議題,增進他們基礎的性別知能及敏感度。

這類技能面向而非基礎知能的課程,若在學習安排上放在比較前面的階段,老師們到了教學實務現場可能也會需要重新學習。

所以我們建議在課程範疇的規劃上,學期間先廣泛接觸不同性別議題,例如性別氣質、性議題、同志教育等,在這個學習階段去深化學生的性別敏感度。

而課程設計、通報調查這類課程或許更適合放在教師檢定或教師徵試後,在初任交師時培訓,讓這些老師未來在執行這些流程跟使用這些工具時,可以更具性別基礎。

在加分機制上,我們則會憂心一旦開啟這樣的加分機制,未來其他領域很可能會比照辦理而失去原本的鼓勵作用,而且可能會變相讓學校為了這個加分機制,被要求只能開設符合加分項目的性平課程,而排擠到老師們希望安排的性平課程以及限縮課程的多元性。

所以像是加分機制的設計,我們建議教育部審慎思考他執行之後的效果,思考其他相關的鼓勵措施時,也希望都能真正回應到增進學生性平基礎知能的需求跟目標。

而引入外部資源的部分,校外資源進入學校內進行性平教育已經是教學現場正在發生的事了。

實際上有許多團體,不管是認同性平教育或是不認同性平教育的團體都已經有入校的情形。

在這我們想提出一個思考方向,性平教育的實踐上,引進外部資源去補足學校量能的「替代方案」,可能不是教育部最迫切考慮的方向。

我們認為教育部更需要解決的,是學校間資源分配不均的問題。

對於都會地區,除了既有的學校資源外,要引進外部資源並不困難,但對於偏鄉學校,則是非常缺乏這種校外的性平資源,這些學校可能會為了這些開課要求,只能在有限的外部資源中尋求協助,導致這些入校的團體在性別專業上可能有很大的歧異,或是本末倒置。

教育部應盤點目前學校師資落實性平課程的執行狀況,或許加強數位資源彌補城鄉間資源的落差會是可行的方向。

簡單來說,我們認為教育部應該要著手的兩個方向,1. 盤點學校在性平教育教師進修的執行狀況,2. 校園中的性別平等教育除了性騷性侵之外,還有哪些性別議題也需要著重,也應該要發展更多與孩子生活有關的教材。

關於討論二課綱教科書的改進,目前性平教育課程融入的模式下,督促國教院檢視目前課本教材已納入哪些性別議題,有那些領綱有卻在課本教材中未放入,才是教科書改進的重點。

並且也需要與時俱進納入新興的性別議題,才能貼近老師跟學生的生活經驗。

所以有關提綱三,我們認為要貼近男性的成長經驗,現在有許多關於陽剛的研究,若這些研究能與性平教育的教學實務銜接,不僅可以發展出與男性對話的教案,陽剛研究也能幫助我們發展多元性別相關的教案。